| ぼくは本や映画が好きですが、でも仕事でないかぎりは、勉強のために読んだり観たりする必要はないと思っています。 必要なことはちゃんと、現実世界において目の前にやってきますし、誰かに教わらないといけない「答え」があるわけでもないでしょう。あくまでも、おもしろいから読んだり観たりするんです。 <意識>というテーマと関係して、ぼくがおもしろいと思ったものをいくつかご紹介させていただきます。 |

<このページでご紹介している作品>

<つづきのページ>

| 『騎士団長殺し』(村上春樹) / 『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』(ダニエル・クワン、ダニエル・シャイナート) / 『ZONE シリコンバレー流 科学的に自分を変える方法』(スティーヴン・コトラー、ジェイミー・ウィール) |

※後のものが上に来るように、書き足していっています。

『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』(士郎正宗/押井守)

クールジャパンのひとつの目玉はアニメですが、そのなかでももっとも「クール」な作家は映画の押井守監督だという人も少なくないでしょう。

東京では、ちょうど今日(2017年1月10日)から同監督の自選特集が開催されています。

また、今年はアメリカにて実写リメイク版が製作され、4月には日本でも公開の予定です。

というわけで、今回は同監督の作品を取り上げてみます。

ぼくは個人的には同監督作品の中では『イノセンス』が一番好きだけれど、「意識」というテーマへのアプローチに着目するこのコーナーでは、やはり代表作の『攻殻機動隊』をチョイスすることにします。

映画は、士郎正宗さんによる原作漫画の第1巻を土台にしたものです。

世界同時公開され、全米ビルボード誌のビデオチャートで1位を獲得するなど、この分野では世界的に有名になりました。

すでにこのコーナーでも取り上げた『マトリックス』や『エクス・マキナ』をご覧になった方であれば、はしばしにこの作品へのオマージュが盛り込まれていることが分かるでしょう。

「企業のネットが星を被い

電子や光が駆け巡っても

国家や民族が消えてなくなるほど

情報化されていない近未来──」

物語は、コンピューター犯罪に対抗する非公式特殊部隊「公安9課」(通称「攻殻機動隊」)を中心に展開します。

ある日その9課に、国際手配中の凄腕ハッカー・通称「人形使い」が日本に現れるとの情報が寄せられます。

そこで活躍するのは──

脳の神経ネットに接続する電脳化や、ロボット技術をほどこした義体化(サイボーグ)によってつくられたさまざまな存在──人間、サイボーグ、アンドロイド、バイオロイドたちです。

ここまでくると、どこまでが人間で、そしてどこからが機械かの区別はもやは困難です。

だからこそ、誰しもが「<人間>とは何か」「<私>とは何か」ということを考えざるを得ない……。

作品中のサイボーグたちですら、そのことに悩んでいるのです。

そんななかで、ひとつのキーワードが「ゴースト」。

作品中ではくわしくは説明されていなかったけれど、ぼくたちが通常「スピリット(霊)」という言葉でイメージしているものと近いといってよいでしょう。

けっきょく最後は、それがあるのかないのか……、はたまた痕跡か萌芽があるかもしれない……、という微妙なところまで迫っていきます。

原作では最終的に、それは個人性を超えたもっと大きなものだと想定されているようです。

ぼくたちは「個」の集まりではない。

一見「個」のように見えたとしても、じつはそれぞれが「大いなる何か」の一面を現実化しているに過ぎない……。

ただ、この映画作品では、もう少し別の方向に個を乗り越える場面が強調されます。

ネタバレになっちゃうけれど……

最後のところで、「人形使い」は、9課の実質的なリーダー、少佐=草薙素子と融合をします。

そこで、「人形使い」は語ります。

──生命体の本質は、子孫を残して死を得ること。

それは、単なるコピーとは異なる。

単なるコピーでは、個性や多様性が存在しえず、何らかの環境変化等があった場合、全滅をしかねない。

より「存在」するために複雑、多様化しつつ、ときには捨てる。

死ぬときには、経験値をすべて捨てて、遺伝子、模倣子のみを残す。

そう、ぼくたちの有性生殖がそうであるように。

いずれにせよ、変わることなく永続的に存在する<私>というのは、ぼくたちの本質ではない……。

あと、この作品の中でぼくが好きなのは、ぼくたちを支えているのは「記憶」であり、それはじつははななだアヤしいものだという、ちょっと切ないエピソードです。どこかしら、東野圭吾さんの『秘密』と響きあっているかもしれません。

『攻殻機動隊』が後の『イノセンス』につながり、あるいは『マトリックス』や『エクス・マキナ』に受け継がれていく……。

この作品じたいが重大な模倣子を残した、と言ってよいでしょう。

◇ ◇ ◇

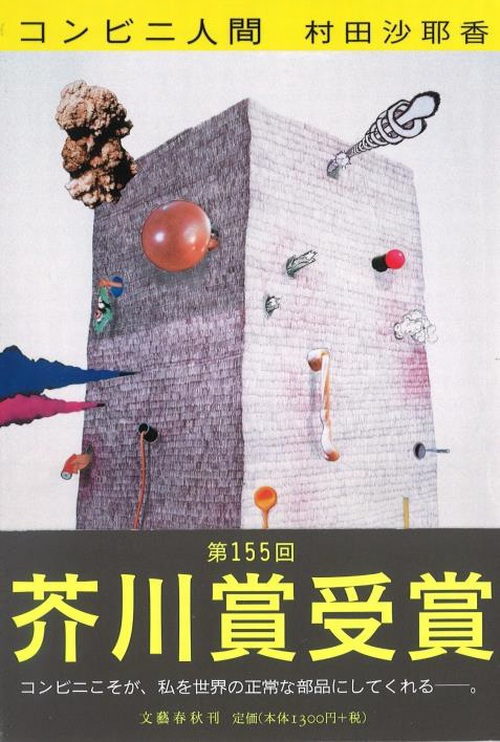

『コンビニ人間』(村田沙耶香)

ほんとうは、日本の「純文学」はあまり好きではありません。

もし、あなたが素朴な読者だとしたら、文学とか芸術というのは何をどのように表現しても自由なものだと思っていらっしゃるかもしれません。

けれども、じつは「文学」も「芸術」も、‘何をどのように表現してもよい’というわけではないのです。

そこにはある種の「お約束」があるのです。

たとえば昔のヨーロッパでは、ヴィーナスのような神話上の存在の裸を描くことことは真実の美の追求とみなされたけれど、人間の裸を描くことは卑猥なことだとされていました。

だから、フランシスコ・デ・ゴヤが『裸のマハ』を描いたときには一大スキャンダルになったのです。

あるいは、このコーナーで以前にクロード・モネの『印象 日の出』をご紹介したけれど、なぜあの絵が当初酷評を浴びたかというと、それまで偉い先輩たちが絵を描いてきた描き方と違ったからです。

「お前にとって日の出がどのように見えたかなんて、どうでもいい。ちゃんと、先輩たちと同じような筆づかいで絵を描け」ということだったのです。

けれども世間に印象派が浸透すると、こんどは「印象派のように」絵を描くことがオシャレだということになって、猫も杓子も印象派っぽい絵を描くようになっちゃうわけです。

日本の「純文学」も同じです。

日本の「純文学」は明治時代に、その原型がつくられました。

西洋の文化が一気に入ってくると、知識人たちは、西洋人たちが自分たちとはビミョーに違うものの考え方や感じ方をしていることに気がつきます。

顕著なのが、「私」とか「個人」とか「自我」という意識です。

それまでふつうの日本人は、何となくみんなといっしょに生きていたんです。

いちばん大切なのはミカドか、あるいはお殿様。

それをお守りし、盛り立てるのが臣民の務め。

そして、ムラの掟とか、世間のみんながどう言うかということを察しながら、それにあわせて生きていく。

ひとりひとりは、ご先祖様から両親を経てイエを引き継ぎ、子や孫に伝えていく。

そこには、「私」とか「個人」とか「自我」という意識が出る幕はほとんどありませんでした。

ところが西洋人は、「私」とか「個人」とか「自我」が出発点なんです。

何をやるせよ、まずそこのところをしっかり確立しておくのが大前提。

そして、どうやらそれが西洋列強のスタンダードであり、進歩の原動力であるらしい……。

そこで知識人たちはあわてて、「私」とか「個人」とか「自我」を身に着けようと右往左往するわけです。

けれども世の中はそんなにすぐには変わらないから、ムラの掟とか世間とかイエ(あるいは父親)とか、一時代前の社会システムとバッティングをする。

そんな葛藤を経て、何か「私」らしきものを確立する、あるいは挫折する──それを描くのが文学だ、という「お約束」が定着していったんです、日本の場合は。

村上春樹さんや島田雅彦さんが芥川賞をとれなかったのには、まぁいろいろな事情があるのでしょうが、彼らの作品がそういう系統に属していなかったというのが大きな理由じゃないかなと、ぼくは思っています。

逆に、ひとつまえの芥川賞で又吉直樹さんの『火花』が受賞したとき、選考委員のひとりが「彼は、自分が日本文学史に何を書き加えたらよいか、ということを知っている」と評していたけれど、まさにそのあたりに「お約束」に対する感覚がよく表れていると思います。

そして、今回の芥川賞は村田沙耶香さんの『コンビニ人間』。

文藝春秋社による作品紹介を引用します。

——————————

36歳未婚女性、古倉恵子。

大学卒業後も就職せず、コンビニのバイトは18年目。

これまで彼氏なし。

オープン当初からスマイルマート日色駅前店で働き続け、

変わりゆくメンバーを見送りながら、店長は8人目だ。

日々食べるのはコンビニ食、夢の中でもコンビニのレジを打ち、

清潔なコンビニの風景と「いらっしゃいませ!」の掛け声が、

毎日の安らかな眠りをもたらしてくれる。

仕事も家庭もある同窓生たちからどんなに不思議がられても、

完璧なマニュアルの存在するコンビニこそが、

私を世界の正常な「部品」にしてくれる――。

ある日、婚活目的の新入り男性、白羽がやってきて、

そんなコンビニ的生き方は

「恥ずかしくないのか」とつきつけられるが……。

現代の実存を問い、

正常と異常の境目がゆらぐ衝撃のリアリズム小説。

——————————

そう、この作品は、正しく純文学の「お約束」を踏まえた作品になっています。

じっさいには、主人公はかなーり変な人です。

まぁ、ここまでしっかり変な人は、じっさいには世の中にはいないかもしれないけれど、たぶん生きるのが不器用な人は大なり小なり、この主人公と似たようなところがあるのではないでしょうか。

そして、精神医学にくわしい方であれば、自閉症、アスペルガー症候群、統合失調症の原理と共通したものがあることに気づかれるかもしれません。

ふつう、ぼくたちは世の中で暮らしていくうえで、「お互いが仲間であること」を確認し合おうとします。

何らかの価値観を共有し、それを確認し合おうとするわけです。

でも、それと同時に、お互いに自分と相手を比較して、何らかの優位点を見つけようとする。

「私は結婚している」とか「子どもがいる」とか「結婚はしていないけれど、仕事で活躍している」……、まぁ、何でもいいけど、何かひとつ相手より優位なものを見つけることによって、自分の存在価値を見出そうとする。

『コンビニ人間』の主人公は、そのどちらにも関心がないのです。

だから、周囲の人間は落ち着かない……。

本人も、けっしてこの世の中が生きやすいと思っているわけではないけれど、「価値観の共有」にも「比較優位」にも興味がなければ、そこから葛藤が生まれたりはしないのです。

それがこの小説のユニークなところだといえるでしょう。

つまり「価値観の共有」という「世間」にも、「比較優位」という「自我」にもつかまらない。

そのどちらでもない、みずからの道を歩んでいきます。

ところでお気づきになりましたでしょうか?

一時代前の社会システムと格闘をしながら、「私」を確立しようともがくという「純文学のお約束」は、文学界そのものの写し絵だということに。

文学界最大の物差しである芥川賞もまた、一時代前の社会システムだといえるでしょう。

文学を志す人たちは、その文壇のシステムと格闘しながら、「小説家」としての地位を確立しようともがいているわけです。

純文学の「価値観を共有」しつつ、「比較優位」を勝ち取ることを目ざす。

村田沙耶香さんは、巧みにそれをやり遂げたわけです。

純文学も、『コンビニ人間』のようなタイプの小説も、ぼくはとくに好きだというわけではないけれど、「私」の確立を目ざさない新しい人間の可能性に触れているのがおもしろいなと思い、紹介をさせていただきました。

◇ ◇ ◇

『去年マリエンバードで』

(脚本=アラン・ロブ=グリエ/監督=アラン・レネ)

以前、このコーナーで黒澤明の『羅生門』を取り上げたときから、ぜひこの『去年マリエンバードで』もあわせてご紹介したいと思っていました。

というのも、ぼく自身は『去年マリエンバードで』のほうを先に観て大いに惹かれて、調べてみたら、監督のアラン・レネが『羅生門』の影響を受けて作ったと言っているのを知った、という順番だったので。

ストーリーは──

——————————

舞台は豪華なお城で、社交界の面々が集うパーティーが催されている。

そこで、男Xは女Aに声をかける。

「去年マリエンバートで、ぼくたちは出会った」

ふたりは愛し合い、一年の後、またここで逢う約束をした、と。

女Aにその記憶はない。

けれども、男Xに執拗に声をかけられるうちに、女Aは自分の記憶に自信を失い、そして現在と過去の回想を行き来しているうちに、その境目も失われていく。

女Aだけではなく、映像を観ている観客もまた……。

女には、夫Mがいる。

どうやら夫Mは、‘去年マリエンバードで’実際に何があったのかを知っているらしいのだが。

——————————

脚本は、アラン・ロブ=グリエ。

ヌーヴォー・ロマンという往時の小説新潮流の旗手とも言われた作家さん。

まぁ、「ヌーヴォー・ロマン」を‘小説’と呼ぶのなら、という話だけれど。

(ぼくも何冊か読んでみたけれど、ほとんどの作品はストーリーらしいものもなく、読むのが苦痛でした;汗)

![4 N UMAX PowerLook III V1.5 [6]](http://ishiki-d.info/wp-content/uploads/2016/02/Robbe-Grillet-1024x768.jpg)

1960年代は、第2次世界大戦の終戦処理が一段落をした時期。

実験小説、前衛芸術、ロック、学生運動……、それまでのものの考え方、感じ方、行動パターンを打ち壊すことだけを目的としたような一連の活動が噴き出した時代でした。

その時期の作家さんや作品群の多くは、いまとなってはお祭り騒ぎのなかのアクシデントとして忘れ去られようとしているけれど……。

でもやっぱり、そんななかでもミューズ(芸術の女神)に愛された作品はいくつかあって、この『去年マリエンバードで』は間違いなくそのひとつといってよいでしょう。

美しい映像と、甘美で不穏な男Xの語り。

記憶と物語とストーリーが成り立つか、あるいは破綻をするかの際どい綱渡り……。

黒澤明の『羅生門』(そして、原作=芥川龍之介の『藪の中』)では、登場人物同士の証言は食い違っているけれど、それでもそれぞれが自分の記憶や主張には確信をもっていました。

だから先の記事で、ぼくは‘真実は人の数だけある’、あるいは‘真実は人の心の中にしかない’と書いたのです。

ところが、『去年マリエンバードで』になると、男Xに執拗に迫られる女Aは、次第に自分の記憶に自信を失っていきます。

そう、ここに至って、もしかしたら‘真実(と思っていたこと)はじつは真実ではなかった’、あるいは‘真実なんて仮そめのもの’……、という領域に踏み込んでいくことになります。

そこで不安な気持ちになるか、それとも「真実」という蜃気楼を追いかけることから卒業をするか、人は道を選ばざるを得なくなることでしょう。

じっさいには、ロブ=グリエは脚本を書く際に、まず

1.現在

2.男Xの回想(Xの視点)

3.女Aの回想(Aの視点)

4.過去(Mの視点)

の4つを作り、それをバラバラにつなぎ合わせて作ったそうです。

そして、服装やセットはしっかりと上の1-4に合わせて区別できるようになっているとのこと。

ロブ=グリエいわく、「非常に緻密に計算された作品で、曖昧さのかけらもない」のだとか!

ただし、このことは一部のスタッフにしか知らされていなかったので、出演者も自分が何を演じたらいいのか解らないまま撮影が進められたそうです。

この作品には、ロブ=グリエ自身もお気に入りのジョークがあります。

——————————

お巡りさん「おい、お前! 怪しいな。このあたりで強盗が出没しているんだけど、お前じゃないのか?」

男「私じゃありません!」

お巡りさん「ほんとうか? 昨日の夜にも事件があったんだが、お前は昨夜は何をしていた?」

男「映画を観ていました。『去年マリエンバートで』って作品です」

お巡りさん「嘘じゃないだろうな。じゃあ、どんな話だったか説明してみろ!」

男「……」

——————————

映画作品においては、映像のできが作品の命を決します。

この作品は完璧。

美しいモノクローム。

お城と庭園。

不思議なゲーム。

衣装はココ・シャネル。

庭園にたたずむ人々の長く伸びた影は、地面に描かれたものだそうです。

◇ ◇ ◇

『印象 日の出』(クロード・モネ)

正直に言うと、個人的には「印象派」って何となく中産階級のスノビズムが漂うみたいで、あまり好きではありません。

いまではもう印象派っぽい絵は当たり前すぎて、展覧会や美術の教科書のお約束みたいになってしまって……。

でも、この作品が発表されたときには大事件だったのです。

それまで、展覧会に出品するような絵というのは、「何か」を描いたものでした。

神話の世界か、風景か静物か事件か人物か……、とにかく人さまに観ていただくのであれば、「何か」を描くのが絵だったのです。

でも、この絵は違いました。

「自分がそのときどう見えたか」を描いたのです。

だから、タイトルの「印象」というのは、まさにピッタリの言葉だったのです。

先に映画『羅生門』に関するコメントで、‘真実は人の数だけある’、あるいは‘真実は人の心の中にしかない’と書いたことにつながりますよね。

ちなみに、印象派のつぎの時代を牽引したポール・セザンヌは「モネは眼である。しかし何という眼だろう」という言葉を残しています。

なお、『印象 日の出』というこの絵のタイトルは、カタログ製作者から何か名前をつけてほしいと言われたとき、『ル・アーヴルの眺め』といった「いかにも」というような題名にはしたくなかったので、そのように名づけたと言われています。

そして、有名な批評家が「印象か。確かにわしも印象を受けた。何といういいかげんさだ! 作りかけの壁紙の方がまだマシだ」と酷評したのですが、それが逆にモネとその仲間たちの新しい潮流を表す呼び名となったのは皮肉なことです。

裏話もあります。

左下に「Claude Monet.72」とサインが記されているものの、1872年にモネが現地を訪れた記録がないため、長らくこのサインは誤記とされ、1873年に描かれた作品とされてきたそうです。

さらに、当時の競売カタログに「印象・日の入り」と記載されていたため、「日の出」か「日の入り」かで議論をされたこともあったようです。

その後、天文学者を動員した調査により、太陽の位置、潮位、天候から「1872年11月13日7時35分頃」の風景を描いた可能性が高く、描かれた方角もまたモネが滞在した現地のホテルの南東であるため、やっぱり日の出だということが確認をされたとのことです。

印象派に共通するのは、「光」を追いかけたことです。

季節や時間帯に応じて瞬間瞬間変化していく光を、カンヴァスの上で表現すること。

でも光は一瞬のうちに変化し、消えていきます。

だから、絵を描くということは終わりのない作業となります。

じっさいに、晩年のモネは『積みわら』『国会議事堂』『チャリング・クロス橋』『ウォータールー橋』など、同じモチーフで何点もの連作をつづけます。

有名な『睡蓮』の連作に至っては27年間にわたり、200点以上が制作をされています。

光を追いつづけながらも、時間のなかにいるかぎり、それはどこまでいっても終わりのない旅とならざるを得ない──ここでもまた、「意識」の世界につながる話となっていきます。

◇ ◇ ◇

『完全なる人間―魂のめざすもの』

(アブラハム・ハロルド・マズロー)

ぼくは<意識のめざめ>のようなテーマが当たり前に興味深く、というより人生のすべてを賭けて歩みつづける道であるということに何の疑いもありません。

この文章をお読みの方であれば、そうした方も何人かはいらっしゃることでしょう。

ところが世の中全体からみると、こういう人間は多数ではないように思います。

「いったい何でそんな変なことに興味を持つんですか?」とか、「そんなことをしてどういうメリットがあるんですか?」とか訊かれちゃうと、返事に困ったりもします。

そんな折にこの本を読んで、「なるほど、そういうことだったのか」と理解できたような気がしたので、ちょっとご紹介をします。

とはいえ、ぼくのところに来てくださる方は、はじめからこんな本を読まなくても自明のことでしょうし、逆にご縁のない方は多分この本を読んだとしてもピンとは来ないのでしょうが……。

マズローは欲求5段階説で知られています。

例の「生理的欲求」→「安全欲求」→「社会的欲求(帰属欲求)」→「尊厳欲求(承認欲求)」→「自己実現欲求」というアレです。

(図は、http://ameblo.jp/parkour-358/entry-11308953741.html より拝借しました)

最近アメリカでは、病理に取り組む精神医学だけでなく、ふつうの人の健全な幸福に寄与することを旨とした幸福心理学が盛んなようですが、マズローはその元祖にあたるような人です。

ちなみに彼は晩年、5段階のさらに上に「自己超越欲求」があるとして、その理論を発展させました。

今回ご紹介する『完全なる人間―魂のめざすもの』も、そうした領域にアプローチをしているもののひとつです。

この本の中で、マズローは「欠乏動機」と「成長動機」ということを言います。

要するに、人の行動を促す要因はふたつある。

欠乏から逃れようとする行動と、自分自身が成長していこうとする行動のふたつです。

<意識のめざめ>のようなテーマは「成長動機」の代表なんです。

というか、「成長動機」の究極といってよいでしょう。

ほんどの生き物は、生き延びることが最優先事項です。

このため、生命の維持に必要な条件を確保しようとします。

その条件が満たされない状態を回避しようとするのが「欠乏動機」です。

すべての生き物は「欠乏動機」にもとづいて行動しているといってもよいでしょう。

では、それが満たされたらどうするか?

──つぎは「よろこび」を求めるようになります。

けれども、よろこびの対象を外に求めることには限界があります。

まず第一に、それが手に入るとは限らない。

手に入ったとしても、維持できるとは限らない。

かりに維持できたとしても、人はすぐに飽きる。

そうすると、すぐにそれはあらたな「欠乏動機」の要因となってしまいます。

では、どうしたらいいか?

よろこびの対象を「自分」に向ければいいんです。

──それが「成長動機」です。

つまり、自分という器を広げていく。

小さな自分を超えていこうとすれば、けっきょくは「自己超越」を目指すことになります。

マズローは、この本の中でしばしば「D領域」と「B領域」ということを言います。

「D領域」は欠乏 (Deficiency)に対応し、「B領域」は生命=存在 (Being)に対応します。

たとえば、「D愛情」は人から愛されないことを怖れ、何とかして人から愛されようとします。

「B愛情」は人を愛することによろこびを感じ、見返りなど期待をせずに人を愛そうとします。

もしかしたら、「欠乏動機」よりも「成長動機」のほうが高等のように思われるかもしれません。

でも、人を含めてすべての生き物は「欠乏動機」が満たされないままでは、完全には「成長動機」にはシフトできないものです。

あるいは、「欠乏動機」を抱えたまま「成長動機」をもったとしても、途中で行きづまってしまうものです。

たとえば「スピリチュアル」というのは、一見「成長動機」のひとつのように思われます。

でも、「人から認められたい、頼りにされたい」というD欲求を満たすためにサイキック能力を誇示しようというのは「成長動機」とは別のものです。

あるいは、「私は完全ではない」「私には十分な価値がない」というD観念を抱えたまま道を歩んでも、その観念が片づかない限り成長はむずかしいでしょう。

マズローは「成長」の大前提は「安全」だと言っていますが、これは物理的な安全もさることながら、精神的な安心感が必要なのです。

「私はだいじょうぶだ」と思えること。

そこで「癒し(ヒーリング)」が求められるわけです。

また、マズローは「成長動機」をもたない人について、もうひとつの傾向に触れています。

それは、「よろこびという主観的経験(自己信頼)」よりも「他人の意見(愛情、尊敬、賛成…)」を重視しようとすること。

さらに言うなら、人はしばしば知ることに対する怖れを持っているみたいです。

支配者というのは、他人が「知る」ことによって自分の優位性が損なわれることを怖れるものです。

被支配者はそのことを知っているから、「知る」ことによって、支配者から睨まれることを避けようとするのです。

つまり、見ざる、聞かざる、言わざる……。

多くの人は知ることによって責任を背負いこむよりも、馬鹿でいることを望む──と、マズローは言います。

すべての人間は幼少期を被支配者として過ごします。

だから、誰でも心の奥底には知ることに対する怖れがあるのだと。

それから、マズローは「成長動機」のひとつとして、人が創造的であるかどうかの違いについても述べています。

人はしばしば概括──つまり、ものごとをかんたんに割り切ろうとします。

ものごとが割り切れない状態であることは安心感を損ねるから。

その状態を受け入れ、ものごとを注意深く観察し考察をするという努力をするか、早急で安易な結論を出そうとするか。

創造的な人は早まって体系化したり、二分化したり、概括したりはしないのです。

同様に自分自身が概括されることを心地よく思うかどうか。

誰だって、「女ってやつは」とか「だから日本人は」というように十把一絡げにされるのは心地よくないものです。

でも、何となくいろいろなところで「ほかの人と同じ」というところに微妙な安心感を感じるか、あるいは逆にそこに違和感を感じるか……。

さらに、マズローは「D認識」と「B認識」ということも言います。

「D認識」というのは、欠乏動機でものごとを見ることです。

自分にとって安全か危険か、得か損か、都合がいいか悪いか……。

「B認識」とは──

ここがおもしろいところなのですが、じつは「D認識」の逆ではないのです。

欠乏動機がなくなれば、「自分」と「自分以外」のものを区別する必要がなくなるのです。

だから、しばしば「自分」という意識がなくなり、場合によると「無我」とか「宇宙との合一」といった感覚を感じることもあります。

たいていは「‘自分’が‘何か’にはたらきかける」という感覚を失うので、「自分を超えた圧倒的な何かが自分を包み込む」という感覚にもつながります。

その究極が「至高体験(ピーク・エクスペリエンス)」です。

ある種の神秘体験、人生の中で信じられないような奇跡やシンクロニシティを目の当たりにしたとき、大自然の美しさや荘厳さに包まれたとき、すぐれた芸術作品に接して感動したとき──わかりやすくは、そのような体験です。

ただ、それはあくまでもその人の個人的な体験なので、別に出来事を必要としているわけではありません。

朝庭に出た際に咲いている花が目にとまったときだとか、家事の最中に洗濯物の匂いを嗅いだ瞬間にその感覚がやってくることだってあります。

マズローの調査によると、「成長動機」の強い人は、かなりの割合でそうした体験をしたことがあるようです。

ただ、この体験は「自分」と「自分以外」のものの分離や対立がない状態だから、たいていの場合、際立って「自分」という感覚がない。

このため、ほとんどの場合、体験は受動的、受容的で「向こうからやってくる」という形をとる。

逆に言うとこの感覚はコントロールすることがむずかしく、「至高体験(ピーク・エクスペリエンス)」を意図的に引き起こすことはできない。

──と言っています。

ただ、このことについては異論がないわけではありません。

ぼくがやっている<意識のめざめ>というワークも、ある意味で「至高体験(ピーク・エクスペリエンス)」を経験しているときの脳の状態をつくることがひとつのポイントでもあります。

近いうちにこのコーナーで、その異論を述べた本もご紹介したいと思います。

ちなみに、マズローは当初、Bタイプの人たちがあまりに受動的に傾きすぎることには懸念を感じていたようです。

——————————

B認識は、神のように慈悲深く、不動、無干渉、無為の存在である。

これがD認識に変わったときにはじめて、行為も決断も判断も処罰も非難も将来に対する計画も可能になるのである。

——————————

つまり、よりよい人生を送るためには、行為や決断や将来に対する計画も必要ではないかと。

けれども、実際に調査をしてみると、Bタイプの人たちはD認識の能力にも優れているという結果が出たそうです。

最後に、この本のとても美しい結びの言葉を引用して、ご紹介を終えることにします。

——————————

もとより、生命の状態(B領域)にある存在は、未来を必要としない。

というのは、彼はすでに‘そこに’あるからである。

その場合、生成はその瞬間に終わりを告げ、その約束手形は究極の報い、すなわち、時間は消え、望みの達せられる至高体験のかたちで支払われるのである。

——————————

1998年に出版された邦訳書では著者名は「マスロー」と記載されていますが、最近では「マズロー」と表記されるのが一般的となっているみたいなので、この文章でも後者を採用しました。

◇ ◇ ◇

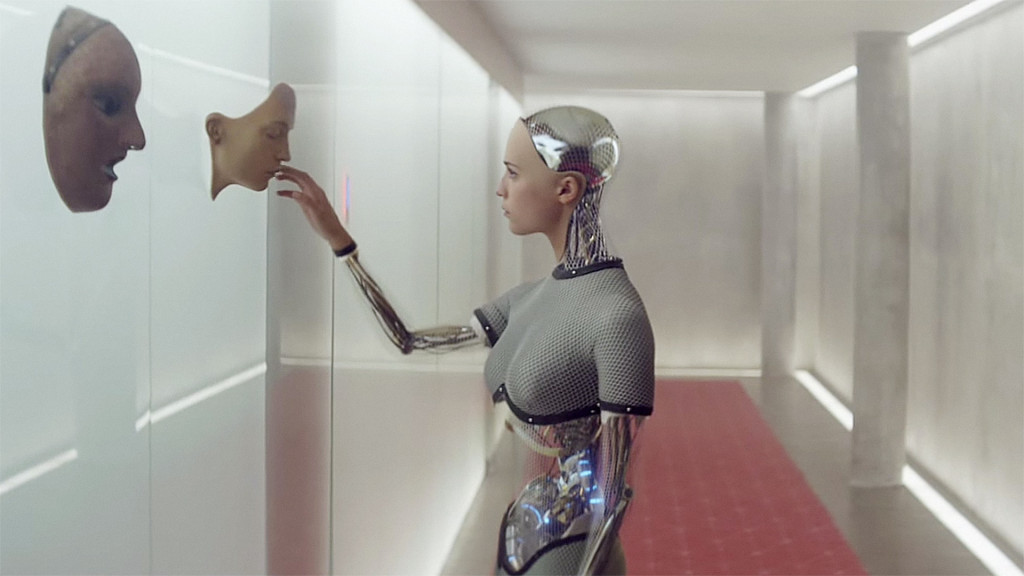

『エクス・マキナ』(アレックス・ガーランド)

まだあまり知られていない作品だけれど、ぜひみんなに観てもらいたいと思って調べてみたら、映画ファンの間ではすでにそれなりに評判の作品でした^^

でもまだ上映中だし、この映像はやっぱりテレビ画面ではなくスクリーンで観ないともったいないので、もしこの文章を読んでひとりでも映画館に足を運ぶ人がいてくれたらと思い、緊急で書いてみます。

Googleを想像させるような、大手検索エンジン企業のエンジニア=ケイレブが一応の主人公。

プログラミングは得意なんだろうけれど、地味な性格に不細工な顔と貧相な体格で、よくあるヒーローとはほど遠いキャラクター。

そんな彼が社内抽選で社長の別荘に招待をされる。

その別荘がすごい。

全編を貫く映像美の土台になっているので、こればかりは文章ではなく目で見てもらいたいです。

ところが、行ってみるとただのヴァカンスではありませんでした。

15歳で同社の基礎となるプログラムを書き上げた天才社長=ネイサンから、ある仕事の依頼を受けます。

ちなみに、会社の名前はブルーブック。

哲学にくわしい人であれば、それがルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインの講義ノートの通称であることを知っているでしょう。

で、その依頼とは──

ネイサンが制作したAI(人工知能)のチューリング・テストをやってもらいたい、というもの。

チューリング・テストとは、それが‘人間’ではなく‘人工知能’であると見破ることができるかどうかを確かめること。

ところがそのAI(人工知能)はというと、美しい顔に、肉体はあえてスケルトンで機械がむき出しにされた女性型のロボットで、名前はエイヴァ(字幕ではエヴァになっていたけれど、表記はAVA。もちろんイヴ=EVAを意識した名前ではあるだろうけれど)。

そして、さっそくケイレブとエイヴァとのやりとりがはじまります。

そこでは、ケイレブがエイヴァに問いかけるだけではありません。

エイヴァもまたケイレブに問いかけます。

ロボットではなく人間なのであれば、そのようにして当然でしょう。

そして、男と女が親しくコミュニケーションをしていると、どのような心の変化が起きるか……。

ケイレブとエイヴァのやりとりは、カメラを通してネイサンにモニターされています。

それだけではなく、ケイレブの部屋からも、モニターカメラでエイヴァの様子を見ることもできるのです。

このあたり、江戸川乱歩の『屋根裏の散歩者』とか‘窃視もの’にも通じる背徳の香りも漂わせながら……。

それと並行して、ネイサンとケイレブもまたお互いの真意を探り合います。

さらには、途中から謎のメイド=キョウコが出てきます。

彼女は言葉は喋らないけれど、性的な対応もするし、ダンスも得意。

やがて、彼女もまたAI(人工知能)搭載のロボットであることが判明します。

けれども彼女はたまに粗相をするのです。

それはプログラムの不完全によるものなのか、それともわざとプログラムに揺れをもたせているのか、あるいは……。

──そのような状況下において、先の人間関係以外にも、ケイレブとキョウコ、ネイサンとエイヴァ、ネイサンとキョウコ、さらにはエイヴァとキョウコとの関係性が描かれていきます。

目の前にいる存在がAI(人工知能)かどうかを確かめるということは、逆に言えば「人間」とは何かということを確かめることです。

じっさいに、ケイレブは途中で自分がほんとうに人間であるかどうか確かめずにはいられなくなり、ある行動をとります。

「人間」とは何かということを確かめようとするなら、必然的に「心」とか「関係性」に踏み込んでいかざるを得ません。

そこから、「意識」の問題だとか、あるいは私が「私」だと思っているものはいったい何かという問題──このサイトで繰り返し触れている中心テーマへと突き進んでいきます。

原題「Ex Machina」は、「機械じかけの神」を意味するラテン語「デウス・エクス・マキナ」から来ているみたいです。

英語のexには「超~」という意味があるので、「超機械」というようにも読めます。

AI(人工知能)はいずれ「機械」の範疇を超えるでしょう。

すでに一部の分野では、コンピュータが人間の意志を超えて作動する事例が出始めているけれど、人間がAI(人工知能)の主(あるじ)である時期は終わり、すでにその立場が逆転しつつある状況を示唆しているとも言えます。

テーマは深くて、すぐに答えが出るようなものではないかもしれないけれど、ストーリーそのものはシンプルで美しく、そして観る者を引き込みます。

ぼくにとっての映画の基準は『マトリックス』なんだけど、それ以来の作品といってもよいでしょう!

◇ ◇ ◇

『羅生門』(黒澤明)

これはぼく個人の好みというだけではなく、もし全映画史をとおしてもっともすぐれた作品を選べ──なんて人気投票があったなら、先に挙げた『マトリックス』か、それでなければ今回取り上げる『羅生門』のどちらかがベストワンになるかもしれない。

原作は芥川龍之介の『藪の中』。

藪の中で見つかった男の屍体をめぐって、4人の関係者と2人の当事者、そして当の殺された男の死霊が巫女の口を借りて証言をする。

それぞれの証言から推察をするに、盗賊が通りすがりの夫婦を襲い、夫を縛りつけた目の前で妻に乱暴をしたらしい。

けれどもそれぞれの証言は互いに食い違い、男と妻と盗賊がどのような思いでその出来事を体験し、誰がどのような動機といきさつによって男を死に追いやったのか──話が一致しない。

(映画では微妙に改変されているのだが)原作では盗賊も妻も、男を殺したのは自分だと言い、殺された男の死霊もまた自害によって果てたと言う──すなわち、罪を他人になすりつけるために嘘をついているという浅薄な解釈も許されない。

「真相は『藪の中』」という言い回しの元ともなったセンセーショナルな作品である。

まぁ、筋の通る解釈をしようとするなら、それぞれが自分のプライドを守るために嘘をついている──と読めなくもないが、そのような読みは作品の魅力を削いでしまう。

芥川龍之介の代表作とは言えないかもしれないが、研究者に取りあげられた論文の数ではダントツかもしれない。

すなわち、その食い違いをどう解釈するか。

有名な文学者のあいだでも論争があったようだ。

たとえば、大岡昇平は

「福田恆存は‘真実はわからないものだ’というのが『藪の中』の主題であるという前提に立っているため、真相さがしはどうでもいいことかも知れないが、これは対象たる作品の虐殺ではないだろうか」

と書いている。

まぁ、そうしたやりとりがあったということじたい、有名な文学者といえども、やっぱり「真実」や「真相」を求めるのだな、とあらためて思う。

福田恆存は‘真実はわからないものだ’と言い、大岡昇平は‘芸術作品においては真相を示すものだ’と言っているわけだ。

省略しちゃったけれど、よりたくさんの研究者たちは、それぞれが解釈した‘真相’を解き明かして見せている。

でも、素直に読めば判る。

‘真実はわからない’のではなく、‘真実は人の数だけある’、あるいは‘真実は人の心の中にしかない’のである。

その点からいうなら、映画『羅生門』では原作を一部改変して、黒澤明なりの‘真相’を表現しちゃっているから、趣旨を損なっていると言えるかもしれない。

それが、黒澤の大衆心理をつかむ天才によるものなのか、あるいはワンマンと言われた大映の永田雅一社長の作品化承諾をとるための方便だったのかは判らない。

ちなみに、永田は試写会を観て「こんな映画、訳分からん」と途中で席を立って総務部長を左遷、企画者をクビにしちゃったとか。

ヴェネツィアとカンヌの国際映画祭から招請があったものの大映が拒否しちゃったので、ヴェネツィアの関係者が自腹で出品手配をしたのが大絶賛されて金獅子賞を受賞したけれど、関係者は誰も出席していなかった。

それで、急遽街を歩いていたベトナム人が代わりにトロフィーを受け取ったんだけど、その後長らく海外ではそのベトナム人が黒澤明だと思われていた、という逸話もある。

ちなみにこの作品は、その後、アカデミー賞名誉賞(現在の外国語映画賞)を受賞。

世の中では、「黒澤明はグランプリ、永田雅一はシランプリ」と皮肉ったそうだ。

あえて言うなら、映画『羅生門』では、一般向けに受け入れやすいように‘真相’をつけ加えたようにも見えるけれど、でもじっさいは第三者の語る客観的真実の中にも嘘がある──というのが、黒澤流のオチなのかもしれない。

ひとつ言えることは、芥川の『藪の中』はおもしろい問題提起をしているけれど、構成が骨組みだけで小説として成功しているとは言い難い。

少なくともこの作品では、芥川賞の選考は通らないだろう(笑)

それに対して、黒澤の『羅生門』は間違いなく映画として成功している。

文庫本で10ページ少々の作品を、キチンと人間心理と生理にのっとったボリュームとリズムで映画化をしている。

尺を伸ばしているにもかかわらず、しばしば省略は大胆で、なおかつカットが躍動している。

芥川はもともと人物造形の苦手な作家であるが、幼稚で、無邪気で、愚かで、野卑で、獰猛で、少なからず狂気をはらんでいる──盗賊の悪人像は小説にはないものだ。

若き日の三船敏郎がたまらない!

そして、何といっても圧倒的な映像の魅力。

一瞬の風が男の妻の垂れ絹をまくり、盗賊が彼女の顔を垣間見る。

その風はと言えば、地面に映る木の葉の揺れで表現をされる。

あるいは、評判となった乱暴の行われるシーン。

もちろん、昨今の作品では当たり前の裸や喘ぎ声は一切ない。

ここでは太陽の眩しさで、そのシーンが象徴されるのだけれど、妻役の京マチ子には、レフ板ではなく鏡で光を当てて、しかも目をつぶらないように言われたという。

インタビューでは「目をつぶると、受け入れたことになってしまうから」というのがその理由だとされたが、結果として「無言だけれど、必死で耐えている」あの表情を作り出している。

さらに、タブーであるにもかかわらず太陽に直接カメラを向けもしたり。

また、そもそも小説にはなく映画でのみ採用された重要な部分として、土砂降りの羅生門のシーンがある。

黒澤明が大がかりなセットを組ませることは有名だが、撮影所前の広場に原寸大の「羅生門」のオープンセットを組んだところ、黒澤自身が「私もあんな大きなものを建てる気はなかった」というほど大きなものだったとか。

そして、これも有名な話だけれど、土砂降りの雨を表現するのに、水に墨をまぜてホースで降らせたという。

ちなみに、アマゾンプライムなら『羅生門』は無料。

さらに言うと、青空文庫では『藪の中』も無料。

もちろんありがたいことだけれど、それぞれの無料の趣旨が異なり、経済というテーマについてそこを考えるのもまた興味深いところではあるけれど、本題からはそれるため、それはまたいつか別のところで!^^

◇ ◇ ◇

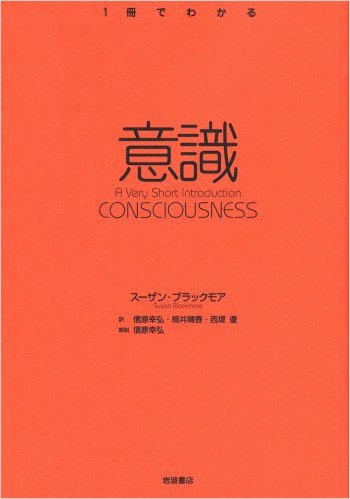

『意識』(スーザン・ブラックモア)

このところの脳科学の進歩にはめざましいものがあります。

そうした脳科学の成果を踏まえて、「意識」というテーマについて何が解り、何が解っていないのか?

問題のありかと、探求の方向性について、ぼくが知る限りもっとも総合的に、かつわかりやすく解説をした本だと思います。

「クオリア」「時間と空間」「変性意識状態」「錯覚」「意識の統一性」「デカルト劇場」「自我」「束理論」「意識の進化」「二元論(デュアリティ)」「哲学的ゾンビ」「コウモリであるとはどういうことか」……。

少しでも「意識」というテーマについて考えたことのある人ならば、思わず反応しそうなトピックが満載の本です。

スーザン・ブラックモアは、中立的な立場から主要な研究を整理し、紹介することによって、「意識は、私たちが通常、考えているようなものとしては、おそらく存在しないのではないか。本書は、この驚くべき結論へといたるスリリングな旅を十分、堪能させてくれる魅力的な書」(本書解説文より)です。

版元は「岩波書店」ですが、ビビる必要はありません。

分厚くはないし、文章も読みやすいです。

◇ ◇ ◇

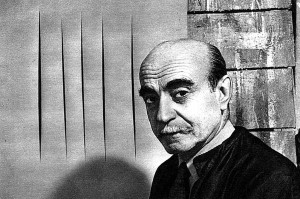

『空間概念・期待』(ルーチョ・フォンターナ)

ルーチョ・フォンターナは1899年──まさに20世紀が幕を開けようとする直前にイタリアに生まれた、現代美術の先駆けともいうべき作家です。

フォンターナは、一色に塗られたキャンバスにナイフで切れ目を入れた作品で知られます。

題名はどれも「空間概念・期待」。

ぜんぶで1,000点近くの作品があると言われます。

このような絵を見て、「おもしろい」と思う人と「わからない」と思う人がいることでしょう。

「わからない」と思う人は、なぜそのように思うのでしょうか?

あるいは、どんな絵だったら「解る」のでしょうか?

──じつは、その疑問に対する回答こそが、「おもしろい」と感じるポイントにつながっているのです。

多くの人は絵を見ると、そこに「何」が描かれているかを理解しようとします。

たとえば、そこに美しい女性だとか、雄大な自然だとか、荘厳な宗教体験や、味わい深い生活の一側面などが描かれているのが見て取れると、それに感動したりするわけです。

でも、人々はほんとうはそれが虚構であることを知っています。

じっさいには、キャンバスの上に絵具が塗られているだけなのです。

それが「何」かを描いたものだと読み取って、そこに価値を見出す──というのは、ある種の「お約束」に過ぎません。

フォンターナは、そうした「お約束」を取っ払ってしまいました。

平面上に、何かを描くのが絵であるというお約束。

陰影や遠近法を使って空間を想像させるというお約束。

絵とは筆を使って描くものだというお約束。

……

そうした「お約束」を全部取っ払って、そのうえで「何」かが──「意味」や「価値」や「美」が生まれる瞬間を生み出そうとした痕跡が、フォンターナの作品なのではないでしょうか。

そして、それはそのままぼくたちの意識のありかたを問いただしているようにも思えます。

ぼくたちは、いつも自分の意識に浮かんだことが「何」を意味するのかを理解しようとします。

たいていは、そこに何かを読み取ることができるでしょう。

でも多くの場合、それらは「お約束」なのです。

言語のお約束、文化のお約束、世間のお約束、DNAのお約束……。

もし、そうしたお約束を全部取っ払ったらどうなるか?

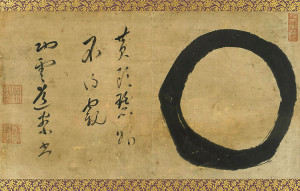

禅の書画に「円相」と言われるものがあります。

一筆で丸を描く。

その一筆の丸に悟りや真理、宇宙が映し出される──と言われます。

フォンターナの作品は、円相ともつながるように感じます。

◇ ◇ ◇

『科学哲学の冒険』(戸田山和久)

「思考」は便利な道具です。

でも、魂の道を歩むうえでは、過度に「思考」に偏りすぎることは禁物だとされます。

みなさんの周りにもときどきいませんか?──行き過ぎた理屈屋さん。

口だけは達者だけれど、全然現実とマッチもしていないし、誰の共感も呼ばない……。

そこまで極端なことにはならなくても、「思考」は適切に使わないと自分自身を含めて誰も幸せにはしません。

ぼくは仏教だとか密教について学びたくて、大学に進みました。

でも、仏教や密教の修行をするということと、大学で勉強をするということとはどうも違う。

どこかがどう違うんだろう、という疑問から学んだのが科学哲学でした。

「考える」って、どういうことなんだろう?

「考える」ことによって何ができて、何ができないか?

「正しい」とか「間違っている」っていうのはどういうこと?

どうしたら適切に「考える」ことができるんだろう?

そんなところからはじめて

「事実」って、どうやって確かめるの?

「観察」するとき、「観察する人」が結果に影響を与えちゃってることを自覚しているか?

「原因」と「結果」の関係って、どうやって認定するの?

「証明」とか「説明」とか「理論」とか「法則」……って、どの程度まで確かなものなの?

みたいなことを、ひとつひとつ確認していくんです。

ぼくは特別に頭はよくないけれど、

・じょうずに「考えること」と

・じょうずに「考えないこと」

については自信があります。

それは10代のうちに、科学哲学の基礎を身に着けることができたお陰です。

正直に言って、大学の授業で教わったサンスクリット語や密教学の勉強よりも、独学で身につけた科学哲学のたしなみの方が、その後ずっと役に立っています。

じょうずに「考えること」と、じょうずに「考えないこと」。

別に科学研究者の道に進まなくても、これができるだけで人生は圧倒的にスムースになります。

トートタロットには「13の障害」というのがあって、人が生きていくうえで避けて通ることのできない障害が示されているんだけど、13のうち6つまでが思考によるものだとされます。

ちなみに、思考に関するカードは10枚。

つまり、人の不幸の原因のうちの半分以上とは言わないけれど、でも半分近くは思考によるもの。

そして、人があれこれ考えることの半分以上は人生を困難にする原因となる、ということです。

魂の道を歩むうえでのひとつの道しるべが「悟り」ということになるのでしょうが、悟りとは「思考」の罠から自由になることと言ってよいかもしれません。

──というわけで、みなさんに何か本をお勧めするとしたら、まず真っ先に科学哲学の基礎を知っておいていただきたいなと思い、今回この本をご紹介することにしたわけです。

著者は戸田山和久さん。

さすがに頭がいい。

もちろん、ここでいう頭がいいというのは「思考の使い方」が上手ということ。

けっこうこの分野では評判の先生らしくてたくさん本も出しているけれど、今回ご紹介する『科学哲学の冒険』は、大学生を相手に科学哲学の説明をするという対話方式なので読みやすく、超入門からはじめてこの分野の最先端のテーマに触れるところまで、きちんと説明をしてくれています。

「考える」ということが必ずしも自分の人生を幸せにしていないな、と思ったことのある人はぜひ一度お読みになることをお勧めします。

そうそう、ついでではあるけれど、科学哲学の知見をそのまま意識探求の方向に延長していくとどういうことになるか、ということについてぼくがお話し会をした様子を動画にしています。

よかったら、ご覧になってみてください。

ソフィア・メディアライブラリー

『<私>と<宇宙>のクエスト』第1回 神はコンビニの前で不快感を感じるか?

トートタロットのオンラインレッスンにご関心のある方は、こちらをご覧ください。

オンライン講座

松田仁の「トート版タロット ~入門から奥義まで~」

◇ ◇ ◇

『マトリックス』(ウォシャウスキー姉弟)

まず一番はじめにご紹介するのは、映画『マトリックス』。

まぁ、この手の映画の中では突出しているので、いまさら私が取り上げることもないのですが、逆にこの映画を飛ばしてほかの作品を紹介するわけにもいかないので、すでに「ファン」の方には申し訳ないのですが、1回だけおつきあいください。

監督は、この作品を制作したときにはウォシャウスキー兄弟でしたが、いまは姉弟。

お兄さんだったほうが、その後 性転換手術を受けたので……^^;

「今生きているこの世界は、もしかしたら夢なのではないか」──そんなことを思ったことのある人は多いでしょう。

しかも、夢の主が自分自身ではなく、誰か別の人だったとしたら……。

しかもしかも、それは人ではなく、コンピューターだとしたら?

つまり、私たちはもしかしたら、コンピューターのつくった仮想世界の中で生きているキャラクターみたいなものかもしれない。

ざっくり言うと、そんな話です。

ま、むずかしいことは別にして、単純にストーリーとして面白い。

超有名な のけぞりシーンをはじめとして、アクションも見せる、見せる。

コンピューター・グラフィックスに革命を起こし、アカデミー賞で視覚効果、編集、音響、音響編集賞の各賞を総ナメにした、音と映像がやばい。

ファッションも、セリフもいかしてる!

それだけで十分なんだけど、でもあまりに気になるのでセリフや細部を探っていくと、意識の飛躍を経験した人であれば知っている「その世界」と、そこから導かれる「叡智」につながっていることが解るはずです。

本でも映画でも、たいていは読んだり観たりして、自分のものとして消化をしてそれで終わりということが多いです。

でも、稀にではあるけれど、逆に作品のほうが読者や鑑賞者を呑み込んでいくということがある──『マトリックス』を観るというのは、そういう体験なんだと思います。

北方謙三さんが「作家には二種類いる。宮部みゆきとそれ以外だ」と言っていたけれど、映画も二種類、もちろん『マトリックス』とそれ以外です。

誰にでも好みというものがあるから、ぼくは人に無条件に何かを奨めることはしないけれど、もしまだ観ていない人がいたら、この作品だけはヒジョーに強くお奨めしたいと思います。

おもしろさやカッコよさは第1作を超えることはむずかしいけれど、作品世界を極めるのであれば、続編、続々編『マトリックス・リローデッド』『マトリックス レボリューションズ』もぜひ!